![]()

![]()

![]()

![]()

セットでお得!【セット割】

セットでお得!【セット割】

健康茶

健康茶

【ブレンド健康茶】

明日葉

あずき茶

いちょう

うこん

うらじろがし溶石茶

柿の葉

カバノアナ茸(白樺茸)

ギムネマシルベスタ茶

ギャバロン

クマ笹

クミスクチン

くろまめ茶

くわの葉

黒文字

ゴーヤ

ごぼう

サラシア

シジュウム・グァバ

紫蘇

ジャスミン

生姜

スギナ

杉の葉

そば・韃靼そば

タヒボの精

たんぽぽ

甜茶

とうもろこし茶

どくだみ

杜仲葉

なた豆

はと麦

バナ葉茶

はぶ茶

びわ

マテ

メグスリノキ

よもぎ

羅布麻

ルイボスティー

日本茶

日本茶

麦茶

麦茶

和紅茶

和紅茶

烏龍茶/プアール茶

烏龍茶/プアール茶

粉末飲料/インスタント/他

粉末飲料/インスタント/他

エコパック

エコパック

コーヒー

コーヒー

健康食品/食品

健康食品/食品

お菓子

お菓子

うどん/麺類

うどん/麺類

お茶パック

お茶パック

ご進物

ご進物

◎お煎茶コラム

煎茶のルーツ

現在でこそ、煎茶=日本のお茶というイメージが定着していますが、煎茶に限らずお茶の歴史は中国で始まっています。

中国では煎茶は奈良時代よりも前、3000年の昔からあるとされています。

中国では昔、お茶は薬の代わりとして、茶葉を煎じて飲まれていて、煎じ茶と呼ばれていました。

その煎じ茶が日本に伝わり、それが煎茶のもとになったという説があります。

実はお茶という飲み物がどのようにして日本に伝わったのか、定かではないといわれています。

文献では、奈良時代に政務天皇が僧たちに茶を賜ったとされる記述があるそうです。

しかし、中国で煎茶がずっと根付いていたかというとそうでもないのです。

もともとは茶葉を煮だして飲む方法だったのが、茶葉を固形化する方法(団茶と呼ばれる)が生まれ、その都度削って煎じる飲み方に変わった時代がありました。

しかしこれは味が劣るとされ、日本にも伝来したものの普及には至りませんでした。

その後中国では煎茶は衰退し、代わって抹茶が流行します。

それが日本にも伝来し、千利休の活躍などにより一部の文化人などに広く普及していきます。

一度衰退した煎茶ですが、中国では明の時代から煎茶の製茶法が発達し、再び煎茶の生産が

盛んになってきます。

お茶の飲み方もこれまでとは違い、煎茶を飲みながら詩歌を楽しむといった飲み方が好まれるようになり、風流なものを大切にする人々に愛されました。

こうして中国で再び人気が出た煎茶が日本に伝わって来たのが、江戸時代であるとされています。

その後、蒸した茶葉を揉みながら乾燥させるという煎茶製法や、お湯を入れて茶葉が開くまで待っていただく、という煎茶の飲み方を日本人が独自に作り出しました。

日本での煎茶の普及は、煎茶の製造方法や茶の木の栽培法などを独自に追求した結果なのです。

◎ 山本園t−net 売れ筋ランキング↓↓↓

-

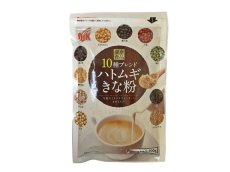

【クリポス】10種ブレンドハトムギきな粉 200g

【クリポス】10種ブレンドハトムギきな粉 200g

652円(税48円)

-

丸はと麦茶ゴールド 粒350g(1袋/1ケース)

680円(税50円)

-

野草健康茶【ノンカフェイン16種調合】リーフ500g(1袋/1ケース)

712円(税52円)

【SALE】セール

【SALE】セール ケース割引対象商品

ケース割引対象商品 ノンカフェインのお茶

ノンカフェインのお茶 開花の季節に

開花の季節に 血糖値が気になる方へ

血糖値が気になる方へ スタイルが気になる方へ

スタイルが気になる方へ オーガニック(有機)

オーガニック(有機) 機能性表示食品/特保

機能性表示食品/特保 業務用

業務用 【クリポス】対応

【クリポス】対応